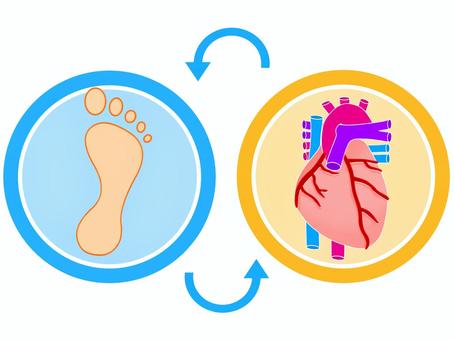

「第2の心臓」という表現が広く知られている。これは、下肢の筋肉が静脈の血液を心臓へ送り返すポンプの役割を果たすことから生まれた言葉である。このポンプ作用が働くのは「足」ではなく「脚」であり、特に下腿の筋群が重要な役割を担っている。

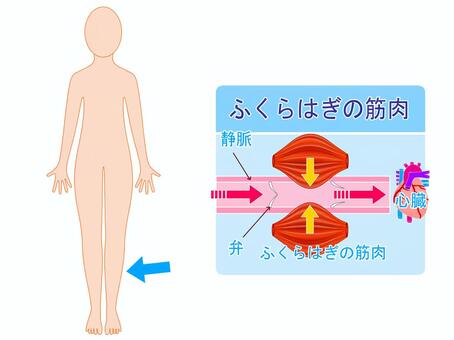

下肢におけるポンプ作用

静脈は一方通行の弁を持っており、血液の逆流を防ぐ。下腿の筋肉は歩行や運動時に収縮と弛緩を繰り返し、この動作によって静脈内の血液を押し出す機能を果たす。収縮すると静脈が圧迫され、周囲の強靭な筋膜がさらに内圧を高める。その結果、静脈血は末梢から中枢へと流れざるを得ない。反対に、筋肉が弛緩すると静脈に血液が流れ込み、再び蓄えられる。この動作が繰り返されることで、血液は効率的に循環し、心臓へと戻っていく。この仕組みこそが「第2の心臓」の本質である。

足部に存在するもうひとつのポンプ作用

しかし、この血液還流のメカニズムは下腿だけに限られるものではない。足部にも同様のポンプ作用が存在している。足底には静脈が張り巡らされており、歩行時には足裏が地面に接し、圧迫される。この踏み込みの動作が、足底の静脈内の血液を押し出し、循環を促進するのだ。

筋収縮によるポンプ作用は足部にも見られるが、その筋肉量は下腿に比べて乏しく、一回あたりの血液拍出量は限られている。しかし、足部には体重という強力な助っ人が存在する。歩行の際に足裏が地面を踏みしめることで、直接的な圧迫が生じ、静脈が収縮する。この作用により、血液の還流効率は大きく向上する。

歩行が生み出す血液循環の影響

この仕組みを定量的に見ると、足踏み1回につき約20mLの血液が押し出されるとされている。これを日常の歩数で換算すると、1日に1万歩歩けば約200Lもの血液が循環することになる。これは小規模ながらも、確実に静脈の血流を促す働きであり、「第3の心臓」と称するにふさわしい存在である。

健康維持の観点から見た歩行の重要性

このポンプ作用の存在を理解すると、日常生活における歩行の重要性がより鮮明になる。座りっぱなしの生活では、このポンプの働きが十分に機能せず、血液の循環が滞る可能性がある。特に静脈血栓症のリスクを考えれば、適度な歩行が健康維持に不可欠であることは明らかだ。

つまり、「第2の心臓」が下腿の筋ポンプであるならば、「第3の心臓」は足部に存在し、歩行によってその役割を果たしている。日々の歩行が血液循環を支え、健康に寄与していることを認識すれば、足元への意識が大きく変わるだろう。

ということで、今回は足は第二の心臓?について記事にさせていただきました。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。

引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。

good luck