内反小趾のメカニズムと靴・インソールでの対処法

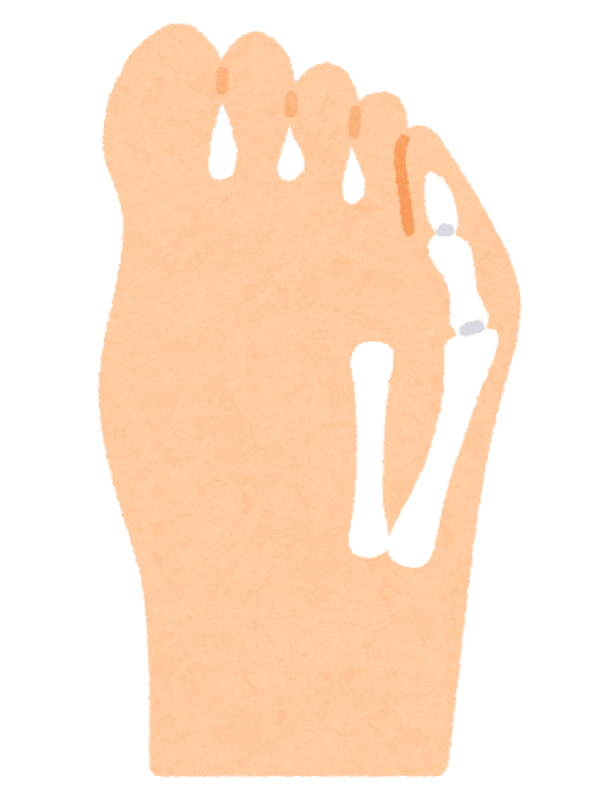

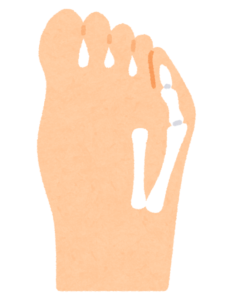

1. 内反小趾とは?

内反小趾(ないはんしょうし)とは、小趾(足の小指)が内側へ湾曲し、足の形態や機能に影響を及ぼす疾患です。ハイヒールや幅の狭い靴の使用、遺伝的要因、筋力低下などが原因となり、進行すると痛みや歩行障害を引き起こします。

2. 内反小趾のメカニズム

内反小趾の発生メカニズムは以下の要因が絡み合っています。

- 不適切な靴: 狭い靴や先細の靴を履くことで小趾が内側へ押し込まれる。また緩い靴も、靴の中で必要以上に足が動いてしまい、足趾を掴むような動きにより、小趾が内側に押し込まれます。

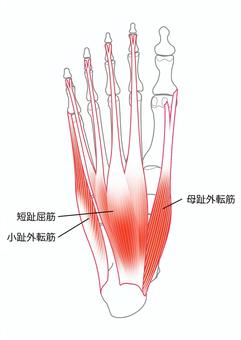

- 筋・腱の不均衡: 足底筋群(短趾屈筋、虫様筋)のバランスが崩れ、小趾が内反方向へ引っ張られる。

- 外側支持の低下: 小趾外転筋が弱まると小趾が内側へ変位しやすくなる。

※小趾外転筋は、足の小指を外側に広げる筋肉で、足の小指球を構成する筋の一つです。足底筋膜、踵骨隆起の外側突起、内側突起およびそれらの間の領域から起始し、小指基節骨に停止します。主な機能は、小指を外転させる(足の小指を他の指から離す)ことで、足のアーチを支え、歩行やバランスの維持に重要な役割を果たします。

- 骨構造の影響: 中足骨の形態や足のアーチ構造が内反小趾のリスクを左右する。横アーチの低下による開帳足が原因の場合も少なくありません。

3. 靴とインソールによる対処法

内反小趾の進行を抑え、症状を軽減するために適切な靴とインソールを選ぶことが重要です。

靴選びのポイント

緩い、広い、脱ぎ履きしやすい靴は、内反小趾を悪化させます。

- 前足部の広い靴: 足先に十分なスペースを確保し、小趾への圧迫を避ける。ただし緩すぎる靴は、内反小趾を悪化させてますので、注意が必要です。

- つま先の形状: 先端が広いラウンド型やスクエア型のデザインを選ぶ。

- 柔軟性のある素材: 革やメッシュ素材などの靴は圧迫を軽減する。

- 低めのヒール: 3cm以下のヒールが理想的で、前足部への負担を軽減。

インソールの活用

インソールを使用することで足のバランスを整え、負担を軽減することが可能です。内反小趾の原因がどこからきているかで、アプローチが変わってきます。

- 内側縦アーチ: 内側縦アーチを適切に支え、筋機能のバランスを補助する。

- 横アーチの補助:横アーチの低下による開帳足をサポート。

- 小趾外転補助: 小趾が内側へ湾曲しないようサポートする外側ウェッジ機能を活用。

- 圧力分散: 中足部への負荷を調整し、小趾への局所的な負担を軽減。

4. 予防と改善のための運動療法

靴やインソールの適切な選択と併せて、以下の運動療法を実施すると効果的です。

- 足指のストレッチ: 小趾を外側へ軽く引っ張りながらストレッチを行う。

- トゥスプレッド: 足指を広げる運動で、筋バランスを改善。

トゥスプレッド方法

- 足指を広げ、その後小指を外側、親指を内側に広げます.

- その状態を維持しながら、足指に力を入れて数秒保持します.

- 10回~15回程度繰り返します

靴屋さん的見解というささいな話

ここからはひとりごとになりますので、お気軽に読んでね。

内反小趾は外反母趾と比べて、知名度はそれほどでないのですが、痛みに悩んでいる方は多くいらっしゃいます。足を拝見すると、細見で足のボリュームがない方に多くみられますが、ご本人様は幅広だと認識している方が少なくありません。それに加え、内反小趾の当たらないように、幅の広い靴を履かれている為、さらに内反小趾を悪化させてしまっている傾向の方が多くみられます。

開帳足からきている内反小趾の場合は、基本的に完治はむずかしいとされています。さらに悪化するスピートが早いので、まずこれ以上悪くしないよう努めることが非常に大切になります。そのためには、足に合った靴選びとインソールでサポートしていくことがとても大切になります。

まずは靴から見直しましょう!いつでもお手伝いいたします!!

ということで、今回は内反小趾について記事にさせていただきました。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。

引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。

good luck