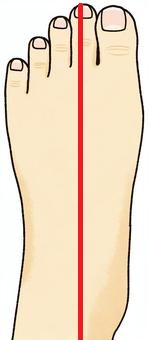

第2趾を基準とする足の構造

手では中指が基準とされるが、足では第2趾が基準となる。これは足の骨格構造に由来しており、第1中足骨は内側楔状骨、第2中足骨は中間楔状骨、第3中足骨は外側楔状骨とそれぞれ連結している。一方、第4・第5中足骨は立方骨と関節を形成し、それぞれしっかりと接続されている。

楔状骨は、内側・外側が長く、中間楔状骨のみが短い。この形状によって楔状骨全体が「凹」の字のようにくぼみを作り、その中心に第2中足骨がしっかりと収まる構造となる。このため、第2中足骨は周囲の骨に固定され、上下左右への動きが制限されるため、足の基準として扱われる。

第2〜第5中足骨の基部は近位中足骨間靭帯でつながっているが、第1中足骨基部だけは第2中足骨基部との靭帯連結を持たない。このため、遠位中足骨間横靭帯によって内反が制限される仕組みになっている。特に第2中足骨基部の内側は、内側楔状骨とリスフラン靭帯によって安定性を確保している。

転移性疼痛

外反母趾の手術後、術前に母趾MTP関節内側で感じていた痛みが消失する一方で、新たに第2中足骨骨頭部の足底に痛みが生じることがある。これは痛みの場所が移動したかのように感じられるため、「転移性中足骨骨頭部痛」と呼ばれる。

この疼痛の原因は、第1中足骨の矯正骨切りによる短縮にある。第1中足骨が短くなることで、第2中足骨が相対的に長くなり、歩行時の圧力が集中する。その結果、胼胝が形成され痛みを引き起こす。また、第2中足骨基部の固定性が高いため、長くなっても背屈が制限され、その影響で負担が増すことも関係している。

若年女性に見られる足の特徴と負荷の変化

近年、若い女性の足には、柔らかく長く平たい形状のものが増えている。通常、第1・第4・第5中足骨は中足楔状(MC)関節で底背屈しやすいが、足部の柔軟性が高い場合、この動きの傾向がさらに顕著になる。

歩行時に踵が離床(ヒール オフ)すると、地面からの反力は中足骨骨頭部に集中する。MC関節において中足骨が背屈しようとすると回転モーメントが発生するが、骨が長いほどアームが大きくなり、モーメントが増加する。一方で、平たい足では中足骨の背屈を支える足底側の靱帯・筋・腱の付着角が小さくなるため、底屈方向の力が減少する。このバランスの変化により背屈力が優位となり、結果として足の構造が不安定になりやすくなる。

さらに、中足骨が長い場合、MC関節のわずかな角度変化でも骨頭の位置が大きく移動する。これにより荷重は第1・第5骨頭部から第2・第3骨頭部へと集中し、有痛性の胼胝が形成されることがある。このため、中足骨骨頭部痛が発生するリスクが高まる。

荷重の偏りと足底圧の影響

静止時の体重分布は、踵に50%、母趾球に30%、小趾球に20%の割合でかかる。このとき、第2・第3趾にはほとんど荷重がかからない。しかし、前足部の横アーチが低下し、第1・第4・第5中足骨が背屈すると、それらの骨頭への荷重が減少し、代わりに第2・第3中足骨骨頭へと負担が移行する。

体重を支えた経験の少ない部位に急に負荷がかかることで、痛みが生じやすくなる。歩行時には、接地期の後半で踵が浮き、前足部に全体重がかかる。特に踏み返しの段階では、母趾球に大きな荷重がかかるが、これに耐えきれず背屈すると、残された第2中足骨骨頭へと圧力が集中する。

さらに、MTP関節の背屈により骨頭が足底側へ突出し、接地面積が減少することで皮下脂肪が圧縮され、薄く硬くなる。その結果、局所的な圧力が上昇し、痛みを引き起こす要因となる。

以下のように再構成しました。オリジナルの内容を維持しつつ、構成や表現を調整し、異なる文章の印象を持たせています。

体重を支える足の負担と痛みの移動

踵が痛いというので、ヒールの高い靴を推奨すると、踵の痛みは軽減するものの、「つま先が痛い」と訴える人が後を絶たない。また、第5中足骨基部外側に胼胝ができた人に、外側ウェッジの足底板をほどこすと、今度は「母趾の付け根が痛む」と訴えるケースが増える。これは、外反母趾の手術後に起こる転移性中足骨骨頭部痛と同様の現象である。

結局のところ、足底の限られた面積で体重を支える以上、負荷が一部軽減すれば、別の部位がその分の負担を背負うことになる。つまり、一部の痛みを解消できても、完全に足の負担をなくすことは困難である。

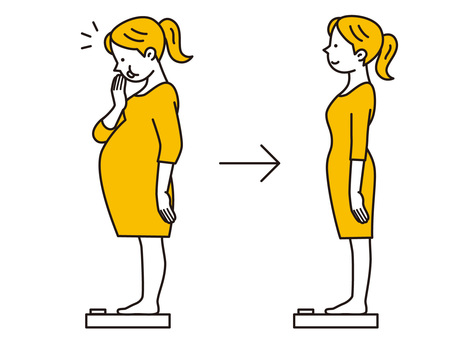

圧力軽減の方法とその課題

圧力を減らす最も確実な方法は体重を減らすことだ。適度な減量は健康にも良く、負荷の軽減に直結する。しかし、簡単には言えるものの、実際には極めて難しい課題となる。

もう一つの方法として、足の接地面積を広げることが考えられる。足の形状を変えるのは困難のため、圧力分散を図ることで負荷を軽減するしかない。現在、足底圧を測定し、トータルコンタクト(足底全体を均等に接触させる)を実現する足底板の開発が進んでいる。この理論は一見合理的に思えるが、人体の各部位における負荷の許容量や圧力への反応は異なるため、理想通りに機能するとは限らない。

さらに、静止状態では見えない問題もある。歩行や跳躍といった動的な動作が加わることで、圧力の変動は予測を超える。その影響は一年を通じて継続され、単なる静止時の評価では把握しきれない複雑な要素が絡み合うことを考えると、想像を絶する。

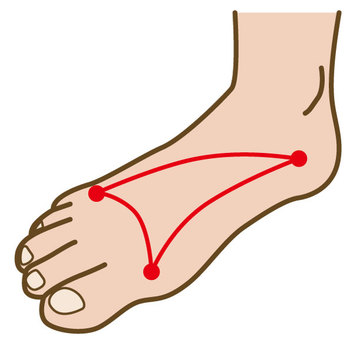

足のアーチ構造と機能

足には「縦アーチ」と「横アーチ」という2種類のアーチ構造が存在する。縦アーチは、足の骨格を支える重要な要素であり、内側縦アーチと外側縦アーチの2つに分類される。

内側縦アーチは舟状骨を頂点(キーストーン)とし、後方に距骨と踵骨、前方に楔状骨と中足骨を配置することで形成される。一方、外側縦アーチは立方骨をキーストーンとして、踵骨と第5中足骨をつなぐ構造で支えられている。

これに対して、横アーチは内側・中間・外側楔状骨および立方骨の並びによって形成されるが、足底まで届かない構造となっている。そのため、内側の支えは内側縦アーチに依存する形となる。

一般に「横アーチ」という言葉は、第1〜第5中足骨骨頭の並びを指すことが多い。しかし、骨頭同士が直接接しているわけではないため、前方から見たときにアーチ状の配列であっても、本来の「アーチ」という定義からは外れる。この点が、開張足や中足骨骨頭部痛、モートン神経腫の理解を難しくしている要因のひとつでもある。

アーチの変化と足の負担

縦アーチは、骨同士が接しているため、アーチの高さが低くなると足底が長くなり、逆に高くなると短くなるという構造的な特徴を持つ。一方、横アーチの高さと幅は独立して変化する可能性があり、骨頭同士が接触するまでは、足幅が狭くなったとしてもアーチが高くなるとは限らない。また、中足骨骨頭部横靱帯が伸びきるまでは、足幅が広がってもアーチが低くなるとは限らない。

この可変性によって、横アーチはある程度自由に高さや幅を調整できるが、その一方で時間の経過とともに横靱帯は伸び、さらに第1・第5中足骨骨頭の回内によって横方向の広がりが増すことがある。この変化は、開張足や外反母趾、内反小趾の発症に関連する要因となっている。