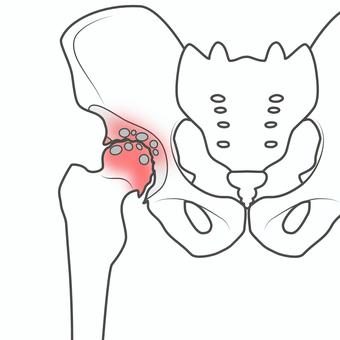

変形性股関節症は、股関節の軟骨が摩耗し、痛みや可動域の制限を引き起こす疾患です。本記事では、変形性股関節症の原因や症状、そして靴やインソールを活用した改善法について詳しく解説します。

変形性股関節症と靴、インソールによる改善法

変形性股関節症とは?

病態と原因

変形性股関節症は、股関節の軟骨が摩耗し、骨同士が直接接触することで痛みや炎症を引き起こします。主な原因は以下の通りです。

- 一次性:加齢や体重増加、スポーツなどによる軟骨の自然摩耗。

- 二次性:先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全などの先天的要因。

主な症状

- 初期症状:鼠径部の痛みや違和感がある。

- 進行症状:股関節の可動域制限、歩行が少し困難になってくる。

- 末期症状:軟骨のすり減りにより、脚長差が発生。姿勢や歩行に大きな支障。

靴とインソールによる改善法

靴の選び方

適切な靴は、股関節への負担を軽減し、歩行を安定させる重要な役割を果たします。

- 推奨される靴

- 適度なクッション性がある靴底。

- 足首をしっかり固定できるデザイン。

- ローリングソール(前足部が丸みを帯びた靴底)。

- 脚長差がでている場合は、アウトソールを調整した靴(脚長差2cm以上)

インソールの役割

インソールは、股関節への負担を軽減し、歩行をサポートします。

- 効果:

- 衝撃吸収により股関節への負担を軽減。

- 脚長差がでている場合は、その調整(脚長差2cm未満)

- 足のアーチを支えることで体重分散を最適化。

脚長差調整について

脚長差がでてしまっている場合、靴やインソールで補高調整をおこなう事があります。考え方としては、突然脚長差が発生した場合は、脚長差の発生した長さ同様か、少し短くします。(手術などで突然脚長差が発生してしまった場合、術後の足のほうを少し短くして、足の負担を減らすよう調整します)

慢性的な股関節症による脚長差調整の場合は、すでに脚長差での筋力バランスに身体がなじんでいるため、初めは3~5mm程度から少しづつ上げていく(年齢や対応力によって変化します)目標は脚長差の半分程度が目安(脚長差2cmの場合は補高1cm程度)になります。

また補高に関しては、1cmまではインソールで可能(それ以上は靴のフィッティングが著しく落ちてしまう為)1cm以上の補高は靴のアウトソールでの調整が基本。インソールとアウトソールの複合も可。

日常生活での注意点

適度な運動

股関節周辺の筋力を強化することで、症状の進行を抑えることができます。

- 推奨される運動:

- 水中ウォーキング(関節の負担を減らしつつ、筋力アップが望める。

- 中臀筋(おしりの筋肉)を鍛えるエクササイズ。(股関節の外転を主に行う筋肉)

- 痛みが少なければ、日々のウォーキング。

体重管理

体重を適切に管理することで、股関節への負担を軽減します。

正しい姿勢

股関節への偏った負荷を防ぐため、正しい姿勢を心がけましょう。

靴屋さん的見解というささいな話

ここからは独自の見解になりますので、お気軽に読んでね。

股関節の痛みで来店される方は、軽度の方から重度の方まで、多くいらっしゃいます。ただ変形性股関節症と医師に診断されて来店される方は、症状が進行している場合が多く、多くの調整が必要な場合も少なくありません。

基本的には、足に合った靴をしっかり履くことで、股関節の負担を減らすことが可能ですが、さらに変形性膝関節症の場合は、脚長差がでているか?歩行の安定度はどうか?前かがみになって、紐などを自分で絞めることができるか等、確認する項目が多くなります。

また、変形性膝関節症を手術された方に多いのが、手術後脚長差がでてしまったという方です。その場合は、足のバランスと履いている靴を拝見し、靴の見直しのアドバイスやインソールの調整をおこなう場合が多いです。

ひとむかし前は、人工関節の寿命が短かったので、手術を敬遠される方が多かったみたいですが、現在の人工関節はおよそ30年ぐらいと聞いています。すこし前に長嶋一茂さんも股関節の手術をされてましたね…。股関節の手術をされた方は、痛みは基本無くなるので、相当楽になるみたいです。人口関節の脱臼を防ぐ為にある程度、気を付ける必要があるようです。

ということで、今回は変形性股関節について記事にさせていただきました。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。

引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。

good luck