足の専門家は意外と少ない

日頃からの靴販売をこなしているなかで、足の疾患に対してあまり詳しくない病院も少なくないと感じる。さらに靴の指導に関しては、皆無といってよいほど、なおざりにされているのが現状だ。

足のトラブルは様々で、足が痛くてパンプスが履けない娘さん、ボールを蹴ると足が痛いけど、サッカーをやめたくない少年、外反母趾だけどおしゃれな靴が履きたいお嬢さんなど…悩みは多岐にわたる。

日頃、拝見することの多い足の痛みや変形だが、世間では意外と知られていないことが多い。しかし足特有の疾患は、それを知っていれば、負担軽減は難しいものではない。それどころか見やすく触りやすい足は、ちょっとしたコツさえしれば、解決方法が見つけやすい部位である。

負担軽減方法も、疾患の原因、メカニズムが理解できれば、靴やインソールなど、多くの選択肢が生まれる。足にも病気があると知れば、多くの足トラブルを救うことができるかもしれない。

足は万病のもと

足の痛みや変形などのトラブルは、年々増加傾向にある。足が痛くて歩き方がおかしくなると、膝や股関節、腰まで痛くなる。負の連鎖である。

また「扁平足の子どもは頭が悪くなる」「扁平足はスポーツが苦手」など様々な噂が流れたこともあった。足の変形で頭が悪くなることはないにしても、扁平足による足の疲れが、日々の生活に影響することは考えられる。足の痛みがとれたら、肩こりや頭痛がなおったという事例があることも事実である。

そんなわけで「足の痛みは万病のもと」とか「足の裏には体中のツボがあってあらゆる病気の原因となる」「足の裏のツボをマッサージすれば、すべての病気に効果がある」など巷でささやかれるようになる。

外反母趾や扁平足が、直接、膝や腰の病気の原因になるわけではないが、靴に小石が入っただけで、歩くのもつらくなる。足の痛みを抱えたまま、変な姿勢で何時間も立っていたり、足をひきずりながらたくさん歩けば、体のあちこち支障がでても不思議ではない。

足が痛ければ、運動どころか外出さえも億劫になり、脂肪とイライラが溜まり、心と体の健康を損なう。足に痛みがなく、立って歩けることは、健康な生活の要ともいえる。「足は万病のもと」というのもあながち嘘とばかりは言えない。

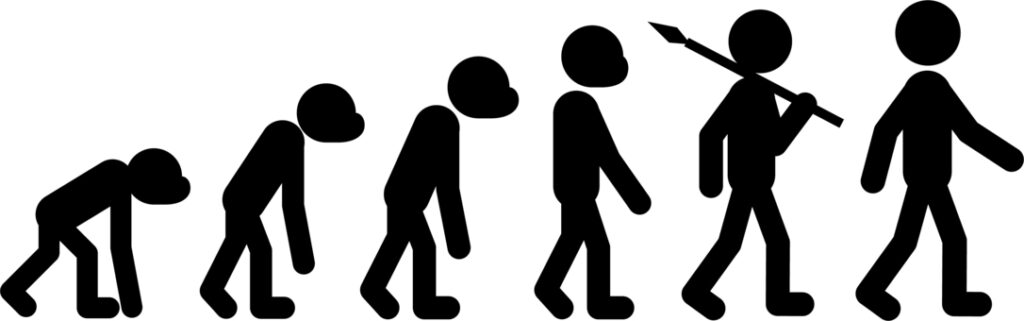

足痛の原因は二足歩行?

なぜ足が痛むのだろうかということを考察したときに、2足歩行の代償と考えることは間違いではない。人間の定義には色々あるが「常に直立2足歩行をおこなう動物である」と言えるほど、2足歩行は人間特有の個性である。しかし、人間が2足歩行を開始したのは、およそ700万年前といわれており、約5億年前の魚類から始まった進化の過程からすると、まだまだ歴史が浅いのである。

そのため、人間の体は2足歩行に適応する進化の途上であり、まだまだ発展途上だ。確かに人間の踵骨結節は2足歩行に適応すべく後方に伸びて、類人猿に比べ長く強固となり、アキレス腱の力を有効に働かせている。この機能により、つま先で体重を支えることができるのである。

しかし、進化の過程の中で今まで4本足で歩いていたのに、徐々にではあるが、半分の2本足で歩き始めたのだから、単純に考えても、倍の体重を支えなければならない。身体が前に倒れようとするのを、前足で支えるかわりに、そうとう小さくなったつま先でバランスをとらなけらばならない。

そのうえ2本足では、放っておけば倒れてしまうので、いつもバランスをとるために緊張していなければならない。足は唯一地面に接しているため、ストレスを受け続けているわけである。痛みや変形をおこしやすいのも無理はない。

諸悪の根源は二足歩行?

人類が二足歩行に適応してきた進化の過程において、足だけが不完全な変化を遂げたわけではない。かつての四足動物は、頭から脊椎、骨盤まで一直線に並び、脚は体幹に対して垂直に接していたため、安定した体重支持が可能だった。しかし、ある日「どっこらしょ」と立ち上がったことで、完全な直立姿勢を維持するには骨格全体が直線に並ぶ必要があった。しかし、実際には股関節は十分に伸展せず、骨盤は前傾し、背骨は前後にS字状に湾曲したままだ。また、腰椎の前弯は椎間板ヘルニアや胸腰椎移行部の圧迫骨折を引き起こし、頚椎の前弯も椎間板ヘルニアや変形性頚椎症の要因となっている。進化の過程が完全に終わるのは、大後頭孔が頭蓋の真下に位置するようになったときだろう。

かつて体幹に対して垂直に配置され、体重を支えていた前足は、直立により体幹からぶら下がる構造となり、肩は圧力から張力という全く異なる負荷に対応することにり、四十肩・五十肩の原因となった。直立によって自由を得た前肢は「手」となり、物を掘る際に手関節を背屈位で固定する必要が生じ、テニス肘の原因に、股関節が伸展した結果、腸腰筋は閉鎖孔を通過する際に引き伸ばされることになった為、四十股・五十股を発症する要因となる。

さらに、足底の趾屈筋群は本来の趾を曲げる機能を放棄し、前方への転倒を防ぐ役割に専念するようになることにより、原骨棘・足底腱膜付着部炎を発症させるリスクがあがる。このように、二足歩行という新たな負荷に晒された結果、早期の老化が進み、他の器官よりも耐久性の限界が早く訪れた。結果として、40歳を迎える頃には、四十肩、テニス肘、四十股、骨棘、足底腱膜付着部炎といった一連の疾患が現れるようになった。

さらに、二足歩行による足の大きな負担の一つに「血流の問題」がある。心臓と足の位置関係は以前よりも悪化し、送り出された血液は重力に逆らわず足まで到達するが、帰り道は約1メートルもの高さを登る必要がある。「第2の心臓」としての筋肉の働きによって、静脈を圧迫するたびに一方通行の弁が血液の逆流を防ぎ、重力に逆らって心臓へと還流させる仕組みになっている。しかし、一日中立ち続けると足はむくみ、靴のサイズが1つ分大きくなるほどパンパンに腫れ上がる。長年この状態が繰り返されることで静脈の弁が疲弊し、深部の静脈が詰まってしまい、静脈瘤へとつながる。

このように、人類の直立二足歩行は利点もあるが、それに伴う負荷と代償も決して少なくない。進化の途中で生じた構造的な問題が、現代の身体的な不調へとつながっているのだ。

靴と足の関係

靴の歴史は古く、数千年前にアルプスの氷河を旅していたアイスマンが履いていたモカシンが、現存する最古の靴と考えられる。アンデスの山頂に生け贄として埋められた少女も靴を履いていた。このように、靴はもともと地面の凹凸から足を保護し、暑さや寒さを防ぐための道具であった。

しかし、時代の変遷とともに靴は服と同様、実用性よりもファッション性が重視されるようになり、むしろ足に負担をかける靴が増えた。「足に良い靴を作っても、売れなければ商売にならない」というのが婦人靴メーカーの言い分である。欧米の女性ほどではないが、長時間ヒールを履いた後、家に帰る頃にはハイヒールを手に持ち裸足で歩きたくなるという話はよく聞く。

歴史的に見ても、コルセットは女性のウエストを極端に締め付け、失神するほどの苦痛を伴った。ひげ鯨を絶滅寸前まで追いやった素材が使われていたこともある。清王朝時代の纏足(てんそく)は、女性の足を意図的に変形させる習慣であった。これらと同様に、ファッションの対象となった靴は現代の女性の足の痛みや変形の大きな原因となっている。

本来、靴は足を守るためのものである。しかし、デザインが優先されることで健康を損ねる要因となり、多くの女性が足の悩みを抱えるようになった。

スポーツと足の関係

近年、スポーツを楽しむ人の数は増加し、幼い頃から競技に取り組むことが一般的になっている。リトルリーグや少年サッカーなどの競技では、走る・跳ぶ・蹴るといった動作が重要な役割を果たし、身体の発達に大きな影響を及ぼす。しかし、スポーツによる負荷が過度になると、成長や機能に障害を引き起こし、痛みや炎症を伴う足の疾患が発生することも少なくない。

本来、スポーツは健康を促進するものだが、誤った負荷や過剰な運動が足の変形や痛みを招くことがある。特に競技に情熱を注ぐ選手ほど、怪我をしても「何としてでも早く復帰したい」と焦る傾向があり、その思いに応えようと苦慮することが多い。

骨折や捻挫などのスポーツ障害は決して珍しいものではなく、適切なケアを怠ると慢性的な不調につながることもある。競技のパフォーマンス向上を目指す一方で、身体への負担や回復の重要性を理解し、バランスの取れたトレーニングを心がけることが求められる。スポーツを楽しむためには、健康的な身体作りと適切なケアが不可欠なのである。

足は健康のもと

足は単なる末端の部位ではなく、人間が常時直立二足歩行を維持するための要となる器官である。歩行や移動に関わる機能を司ることで、人間の活動そのものを支えている。「足が弱る」とは単に歩くことが困難になるというだけではなく、体力の低下や健康状態の悪化を意味し、全身の状態に直結する重要な問題である。足の健康を維持することこそが、身体全体の健全さを保つための根幹となるのだ。