アキレス腱炎のメカニズムと靴・インソールによる対処法

アキレス腱炎はスポーツ愛好家や日常的に歩行・立ち仕事をする人々に多く見られる障害です。特にランニングやジャンプを頻繁に行う場合、アキレス腱に過剰な負荷がかかることで炎症が生じます。本記事では、アキレス腱炎の発症メカニズムを詳しく解説し、靴やインソールを活用した適切な対処法について紹介します。

アキレス腱炎のメカニズム

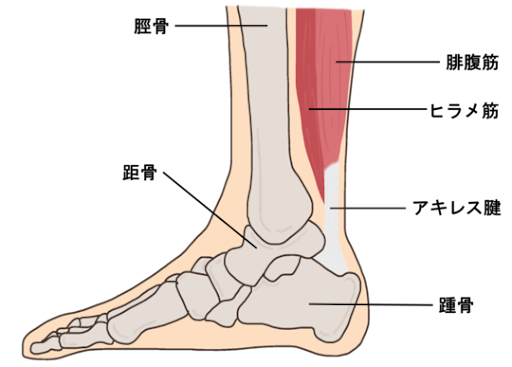

1. アキレス腱の構造と役割

アキレス腱は腓腹筋とヒラメ筋を踵骨に結びつける強靭な腱であり、歩行・走行・ジャンプの際に重要な役割を果たします。アキレス腱断裂など、アキレス腱が機能しなくなると、つま先立ちができなくなるため、歩行ができなくなります。

2. 炎症の発生要因

アキレス腱炎の主な要因は以下の通りです:

- 過剰な負荷:ランニングやジャンプ動作の繰り返しにより腱に微細な損傷が蓄積

- 柔軟性の低下:腓腹筋やヒラメ筋の硬直が原因で腱への牽引力が増加

- 不適切な靴の使用:衝撃吸収性が低い靴や踵のサポートが不十分な靴が要因となる

- 歩行バイオメカニクスの異常:扁平足や過剰回内により負荷が偏る

成長期のアキレス腱の痛みはシーバー病を疑ってください↓

靴による対処法

適切な靴を選ぶことでアキレス腱への負担を軽減し、症状の改善を促すことができます。ポイントは以下の通りです:

1. かかと部分の安定性

踵部のサポートが強い靴を選ぶことで、踵骨を安定させ、アキレス腱への過剰な牽引力を抑えることが可能です。

2. ミッドソールの衝撃吸収性

適度なクッション性を持つミッドソールを備えた靴は、地面からの衝撃を軽減し、腱への負担を抑えます。ただし沈み込みが強すぎると、アキレス腱への負担が増加するので、注意が必要です。

3. 適切なヒール高さ

過度に低いヒールの靴はアキレス腱が引き伸ばされるため、負担が増加します。ヒールの高さが適度にある方が腱の負担を軽減できます(約1〜2cmのヒールが推奨)。

少しヒールアップすることで、アキレス腱の負担軽減ができるよ。

インソールによる対処法

インソールの調整によって足のアライメントを補正し、アキレス腱炎のリスクを低減することが可能です。

1. ヒールリフトの活用

踵を軽く持ち上げるインソールを使用することで、アキレス腱の過剰な牽引を抑えます。ただし過度のヒールアップはバランスの悪化や他部位への負担となる場合もあるので、注意が必要です。

2. アーチサポートの導入

扁平足の影響でアキレス腱に負荷がかかる場合は、内側縦アーチを支えるインソールを用いることで、アキレス腱への負担軽減につながります。

3. 衝撃吸収素材の選択

適度なクッション素材のインソールは着地時の衝撃を緩和し、腱への負担を軽減します。

靴屋さん的見解というささいな話

ここからは独自の見解になりますので、お気軽に読んでね。

ここからは個人的経験に基づいた記事を書いていきたいと思います。記事のアキレス腱炎とはまた少し違うのですが、筆者がまだサッカーに明け暮れていた頃、アキレス腱断裂を経験しました。ちまたではよく、「後ろから蹴られた感覚」とか「すごい音がする」とか言いますが、筆者の場合は体育館でのフットサル中、やはり「後ろから蹴られた」感覚がありましたが「肉離れかな?」と思いました。痛みはほとんどなかったからです…。ちゃんとした歩行はできない…。ただ足を横にすれば歩けたので、なんとかそのまま帰宅しました。日曜日であったため、救急の外来病院でみてもらったところ「アキレス腱切れてるよ」と言われビックリした記憶は、今も色あせていません。

アキレス腱って、現代社会でも「大変重要なところ」とイメージされることもありますが、アキレス腱を断裂した経験者語りますが、つま先立ちの動きが全くできないので、歩くことができません。そして治療法としては手術かギプスで自然に治す方法があるのですが、私は手術を選択いたしました。

そこからは、かなりアンバランスな筋肉になり(ふくらはぎの筋肉がかなり落ち)アキレス腱を切っていない健足のほうに負担が行くようになりました。そこからリハビリもやったのですが、中々元には戻らず、今でも自分ではふつうに歩いているつもりでも、はたからみるとビッコをひいているような歩き方をしているとよく言われます。

と経験を書かせていただきましたが、けっきょく何を言いたいかというと「アキレス腱炎なめちゃいけない」ということです。アキレス腱とても大事です。守ってあげてください!

ということで、今回はアキレス腱炎について記事にさせていただきました。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

足と靴の知識を深めることは、日々の生活に直結する重要な要素です。皆さまに役立つ情報をお届けできるよう、今後も現場での経験と、専門的な知識をもとに記事を投稿してまいります。

引き続き、足と靴の健康を守るための情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。

good luck